Seit Jahrtausenden plätschert er murmelnd dahin, ergießt sich bei Weißenbach in das milchige Gewässer der Enns. Manchesmal scheint er beinahe zu viel zu murmeln zu haben, manchesmal plaudert er ganz ruhig und unterhaltsam und manchesmal wirkt er so, als ob er Erlebnisse los werden wollte, die sich in Tausenden von Jahren gesammelt haben, all das worüber seit Jahrhunderten Bücher geschrieben wurden und noch immer werden. Teilweise werden Webseiten damit gefüllt, teilweise Publikationen in elekronischen Formaten. Was und wie auch immer, es geht dabei um Ereignisse, die nicht nur Einheimische, also Steirer oder generell Österreicher beschäftigen, sondern auch Menschen interessieren und faszinieren, ganz egal, welchen Kulturen sie angehören. Ich habe zum Beispiel im Dachboden des Hauses vulgo Punz in Weißenbach eine original Luther-Bibel gefunden, von Feuer angesengt und vom Schicksal gebrandmarkt. Auch dieses Buch hat von Ereignissen erzählt, man hat ihm angesehen, dass es oftmals auf verschiedensten Wegen gerettet wurde. Als ganz wichtiges Kleinod. Es war Zeuge einer wilden, unruhigen Zeit. Ein Zeuge von Reformation und Gegenreformation, von Glaubenskämpfen, ähnlich wie es sich heute, im Jahre 2017, im Nahen Osten abspielt, mit Auswirkungen auf den ganzen Planeten. Ich würde sehr gerne wissen, was aus dieser Punz’schen Bibel geworden ist.

Im Bett dieses weisen Baches sammeln sich die Ereignisse aus der nächsten Umgebung von Ramsau, wie auch jene der ganzen Vorderen Ramsau, sammeln sich die Geschichten um die Silberkar-Gewässer vom Dachstein-Massiv, ergießen sich in den Ramsaubach, werden zum Rössingbach, plätschern am berühmten “Lodenwalker” vorbei, den sie in alten Zeiten angetrieben haben, und werden endlich in einem der interessantesten Flecken der Steiermark, im “Knappanwald”, zum Weißenbach. Hier, zwischen Sattelberg und Rössingkogel, im Rössinggraben, gab es bislang die bei Einheimischen und Geologen berühmten Erdpyramiden, die sich nur solange behaupten, solange die beschützenden Deckelsteine darüber bleiben. Diese Pyramiden konnten bis vor Jahren noch von der Straße auf die Ramsau aus gesehen werden. Die Decksteine darüber hielten es nicht aus und damit verschwanden auch die Pyramiden. Es waren die einzigen der Steiermark. Um auf die Ramsau oder zum Lodenwalker zu kommen, mußte im Rössinggraben vor vielen, vielen Jahren schon gesprengt werden. An der Stelle, wo sich beim Weißenbach der Findling findet. Ein fingerähnlicher Felsrest an dem in gegenwärtiger Zeit so mancher achtlos vorbeifährt, den man nach ein paar weiteren Kurven bereits vergessen hat, von und um den ältere Einheimische derzeit einige intessante Geschichtchen erzählen könnten.

Weil dieser Bach mich an meinen ersten “Lodenjanker” erinnert, bei dessen Erwerb viel, sehr viel original Schladminger Bier geflossen ist und viele, sehr viele originale “G’stanzln” gegrölt worden sind, und das Plätschern heute noch in meinen Ohren nachklingt, hat es mich auch daran erinnert, dass ich damals bis in den untersten Keller des “Lodenwalkers” auf der ergebnislosen Suche nach einer Toilette vorgedrungen bin, mich restlos verirrt hatte und schliesslich doch ganz, ganz dringend in der freien Natur gelandet bin. Es war kalt und frostig dazumal und tiefster Winter mit wahren Schneegebirgen rundumher. Die Toiletten befanden sich übrigens gleich gegenüber der Wirtsstube. Im ersten Stock. Auch heute noch. Sind kinderleicht zu finden, nicht zu übersehen – im nüchternen Zustand.

Eine kurze Pause zu machen “baim Lodnwolka” lohnt sich. Da serviert man gerne die original “Krainer” mit scharfem Senf und echtem ramsauerischen Kren und – “is jo wui kloa” (“Ist ja wohl klar”) – Schladminger Bier. Die gut ausgebaute Straße von Weißenbach hinauf in die Ramsau ist die bei Weitem schönere und romantischere Zufahrt. Und wird begleitet vom Murmeln und Plätschern des Bächleins, vom Plaudern über die vielen Ereignisse dieser Gegend, die alle noch darauf warten, aufgearbeitet zu werden. Anfänge wurden bereits gesetzt. Von Dr. Günther Cerwinka. Danke für die Arbeit. Allen jenen welche nur mobil und schnell sein wollen, sei die zweite Anfahrt zu empfehlen, die über Schladming.

In der Ortschaft Weißenbach bei Haus im Ennstal rauscht er bereits, der Weissenbach. Er ist auch mehrmals voller Zorn darüber, dass ihm niemand zuhörte, obwohl er doch so viel zu sagen hat, über seine Ufer getreten und mäandrierte kultisch hin und her, wie eine Riesenschlange. Und das direkt vor unserem Haus “vulgo Punz”. Gefährdet allerdings durfte man sich nicht fühlen. Hochwassergefahr bestand zu keiner Zeit. Es war nur so etwas wie lautstarker Protest, höchstens wie eine Drohung. Der hölzerne Fußgängersteg über das üblicherweise friedfertige Gewässer musste ständig ausgebessert werden. Solange bis sich der ausgewachsene Bach doch als der Dauerhafteste und Hartnäckigste erwies. Heute lässt der Weißenbach die Weißenbacher “onglahnt” (“angelehnt” wie man auf gut schriftdeutsch meint). Das bedeutet, dass er mithilfe der Enns, in die er sich ergiesst, jemanden anderen sucht, dem er sich erklären kann.

In Weißenbach direkt neben dem Weißenbach durfte ich also in diesem kuscheligen hochmittelalterlichen Holz-Blockhaus mit Original-Moos zwischen den Balken einen Teil der Zeit bis zum Beginn der akademischen Lehrjahre verbringen. Es war eine Zeit, die mir die Chance bot, vieles zu verfestigen, vieles in aller Ruhe reifen zu lassen, und vielem die Möglichkeit zur Verfügung stellte, auszubrechen, zum Ausdruck kommen zu lassen, ohne Behinderung zum Ist zu werden. In dieser kurzen weißenbacherischen Zeit wurde Ich. Onkel Ernstl, vulgo Punz, hat viel dazu beigetragen. Faszinierend war nicht nur sein Wissen um Ökonomie und Ökologie der ganzen Gegend und eines großen Teils des Ennstales, um die Führung des Hofes, der Höfe der ganzen Gegend, um das Leben im tiefsten Winter ohne Unterstützung von damals noch utopischen Technologien. Ich wurde obendrein höchst interessierter Mit-Leser der Zeitschrift “Der Anblick”. Onkel Ernstl war nämlich auch bewährter Aufsichtsjäger in diesem Revier östlich des Dachsteins. Er hat mir schon Einiges beigebracht während der zahlreichen Pirschgänge. Besonders eingeprägt hat sich das Bild der verschlungenen Ringelnattern auf dem Weg zum Ahornsee, die sich jäh aus Schlingen und Schleifen in einem grauen Knäuel züngelnd und gleitend im Sonnenlicht verspielten. Das Bild der Nattern begleitet mich bis heute: Immer wenn ich zu Trainingszwecken “Jäh aus Schlingen und Schleifen schlüpfen geschmeidig schreckende Schlangen” anstimme, taucht es auf wie ein Fanal. “Woat Bua!” – die Stimme von Onkel Ernstl gehört dazu. Sein Bücken nach einem Stein am Rande des Weges, der zielsichere Wurf, das Auseinander-Stieben der Schlangen genauso. “Schau, wie die sich davonringeln, die Nattern!”, lächelte Ernstl.

Wie oft bin ich diesen Weg ganz alleine gegangen! Zu den Gams-Kitzlein im Bett des Gradenbaches gleich unterhalb des Ahornsees. Sie haben mich gestossen, mit ihren noch nicht ausgebrochenen runden Horn-Ansätzen, wieder und wieder, so lange bis mich das wiederholte Stossen ehrlich wehzutun begann. Aber bis dahin war es ein Spiel und natürlich auch ein wenig Wachstumsförderung. Mama Gemse stand sicherheitshalber einige Meter weiter weg, über dem Bett des Baches, wahrte die Übersicht und hatte immer die Bereitschaft zum warnenden Pfiff. Ich konnte ihre Aufmerksamkeit körperlich spüren. Sie nahm jede meiner Bewegungen wahr, wehe ich hätte mich ihrer Auffassung nach zu schnell bewegt! Nach einer langen Zeit des Ausprobierens, wie lange dieses Wesen da aufrecht auf den Hinterläufen stehend oder auch auf allen vieren das Stossen gegen den Hintern oder die Handflächen durchhielt, wurde es ihnen langweilig und sie kehrten reumütig zu Mama-Geiß zurück. Wahrscheinlich guckten sie täglich nach mir. War ich nicht da, war es auch recht. Aber wenn, dann startete die vertraute Stoss-Orgie. Manchmal verspürte ich das Bedürfnis, Aufsichtsjäger zu werden, die Tierlein rundumher in den schneereichen und bitterkalten Winterszeiten damals mit der lebensnotwendigen Nahrung zu versorgen und jedes Jahr mit kleinen Kitzlein erste Erfahrung zu spielen. Ähnliches widerfuhr mir Jahrzehnte später mit Buchfinken. Da gab es zwei bis drei Herren, die ihre Nachkommen immer von mir füttern ließen. Natürlich mimten die Papas Futterstellenkämpfe, aber das war nicht schlimm. Da blieb der eine solange weg, bis der andere nicht mehr zu hören und sehen war. Geschätzte einhundertzwanzig Buchfinken haben wir auf diese Art großgezogen. Das Schönste dabei waren aber die sommerlichen Bäder. Jedes Mal wenn wir uns in den Pool stürzten, kamen die Finkenküken angeflattert und machten es uns nach, stürzten sich in das Wasserbecken davor, pritschelten, flogen neben das Becken, wo es Sonnenplätze genug gab, und ließen sich mit ausgebreiteten Flügeln trocknen.

Weißenbach bei Haus im Ennstal wurde eines Mitternachts für mich geboren als ich sehr spät angekommen und gleich ins Bett geschlüpft bin, ohne mich viel um mein Quartier zu kümmern. Was ich zwar hätte tun sollen, aber viel zu müde dafür war. Am nächsten Tag blinzelte mir schon die Sonne in die Augen. Ich öffnete sie, die Augen. Und erblickte einen Fuchs, der wiederum mir gerade in die Augen blickte. Treu ergeben, so schien es mir. Schlagartig war ich munter. Meinem Bett gegenüber stand ein Papierkorb, diensteifrig mir entgegengehalten von einem Dachs. Auf einer Komode machte sich gerade eine Eichhörnchen-Kapelle mit ihren Mini-Instrumenten bereit, mir ein Morgenständchen darzubringen. Erst als sich mein Fuchs-Bettvorleger nicht rührte, begriff ich, wo ich war. Die vielen ausgestopften Tierlein – im Vorzimmer meiner Schlafstatt waren in Schränken noch jede Menge bunte Vöglein – stammten von einem Wiener Tierpräparator, der während der letzten Kriegsjahre oder ‑monate, hier in Weißenbach beim Punz gastfreundlich aufgenommen worden war und sich mit dem Präparieren von Tieren erkenntlich gezeigt hatte. Wohin die Präparate entschwunden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Erinnerung an diese meine erste Nacht mit den vielen Tierlein hat sich mir hingegen eingeprägt. Genauso wie mein erster Eindruck von Weißenbach, unmittelbar nach meinem Erwachen, wie oben geschildert. Mein Schlafzimmer hatte zwei Fenster. Da lugte ein strahlendblauer Himmel herein. Ein wolkenloser Himmel! Instinktiv riss ich beide Fenster auf. Frische,beste obersteirische Bergluft strömte herein. Unglaublich. Mein ganzer jugendlicher Körper atmete tief. In wenigen Sekunden war die eingeatmete Grazer Luft verdrängt. Sauerstoffreiche, erfrischende Almluft erfüllte mich und damit begann auch neues und kräftiges Leben in mir zu rotieren. Da waren die Augenblicke, Sekunden, der Erfüllung und der Ruhe. Unendliche Ruhe. Die Wärme der Sonne ließ den Geruch der uralten Holzblöcke verströmen, über die ganze Fassade bis zu mir herein. Holzaroma. Moos-Samen. Urururalt. “Mein Gott, ist das schön!” entfuhr es mir. Ich kann mich an jede tausendstel Sekunde von Gefühlen und deren Äußerungen erinnern. Was diese fünf Wörter meinten steht ganz einfach da, unwiderruflich. Das mußte hinaus, laut gesagt werden und wurde gesagt. In diesem Licht standen sie vor mir, die Berge des südlichen ennstaler Talteils: Der Hauser Kaibling, davor die Ortschaft Haus mit der allgegenwärtigen Kirche, rechts davon der Hochgolling,die ganze Kette der Niederen Tauern, der Alpen-Hauptkamm. Da lag er vor mir! Ich brauchte lange, um das alles aufzunehmen, zu verarbeiten und zu begreifen.

Es ist noch immer eines der ältesten Holzhäuser der ganzen Gegend, mein kurzfristiges vor-akademisches Domizil. Hinter den beiden Fenstern im ersten Stock verbarg sich meine Schlafstatt mit dem Bettvorleger-Fuchs. Daneben lagen die Räume von “Onkel Ernstl”. Das kleine verblendete “Loch” deutet die Original-Fenstergröße an. Darunter – im Erdgeschoß – befand sich früher einmal die Original-Rauchküche mit dem Entlüftungsloch und darunter einem weiteren Fensterchen. Die Essecke und ein riesiger Kachelofen füllte den Raum zur Zeit meines Aufenthalts. Kurz nach meinem Eintreffen wurde meine Schlafstatt und das Zimmer davor restauriert. Ohne Nachlass des Tierpräparators fühlte ich mich schon viel, viel wohler.

An dieser Süd-Fassade entlang führte damals der Zugang zum Haus, links davon ging es durch ein Holztürchen auf die Hauptstraße. Die führte damals über die Bahnlinie und die Ennsbrücke nach Haus im Ennstal. Ging man rechts gelangte man – schräg gegenüber – zum “Loidl”, zum Nachbarhaus. “Da Loidl” war damals ein kleines Landkaufhaus, voller Waren für den täglichen Bedarf. Das Einzige zur damaligen Zeit. Auch ein Haus aus purem Holz mit kleinen Fensterchen und einem kleinen Verkaufsraum, in dem es nach allem roch, was damals angeboten wurde. Da mußte man schon wissen, was man wollte. Einzutreten und sich erst dann zu entschließen, was man eigentlich wollte, das war damals noch unvorstellbar und ganz einfach “irr”. Das Haus steht bis heute.

Und noch einen Bewohner gab es zu dieser Zeit. Er hieß Adi und pendelte am Wochenende zwischen Zell am See und Weißenbach hin und her. Nebenberuflich eröffnete er sein Wochend-Atelier im ersten Stock des Hauses, strassenseitig. Verkehr fand damals so gut wie nie statt. Es gab also nichts, was wirklich stören konnte. Folglich malte und zeichnete er. Er konkurrierte mit Onkel Ernstl. Der wiederum malte am liebsten mit Nitro-Lack! Adi arbeitete an einem großen Bild der Hans-Wödl-Hütte am steirischen Bodensee im Seewigtal, gleich unterhalb der Hochwildstelle. Über diesen See fuhr damals sogar ein Schifflein! Das Bild sollte der Werbung dienen, soviel ich mich erinnern kann. Ein einziges Mal war ich an jenem See. Paradiesisch. Aber ich hatte noch ein ganzes Leben vor mir, konnte und durfte mich nirgends niederlassen. Ich wußte genau: Alles, was sich bis zum Beginn meiner Ausbildung abspielen sollte, diente der Information, wie was meine Mitmenschen unternahmen, um nicht unterzugehen, um “Karriere” zu machen, um Berufe auszuüben, um “irgendwer” zu sein, um Erfolg zu haben und wenns nur ein ganz ganz kleiner Erfolg wäre. So bereitete ich mich an diesem Ort, in Weißenbach, vor: Hier schöpfte ich die Energie für mein weiteres Leben, zumindest den größten Teil davon. Nichts, aber auch gar nichts kann mir diese Wochen,Tage, Stunden und Ereignisse nehmen. Das erfahren zu haben, beruhigt ungemein. Mit ein Grund dafür, dass ich mir die Freiheit nahm und noch immer nehme, mich ganz offen mit mir selbst zu beschäftigen, wenn es sein muss. Unter vielem anderen mehr. Da benötigt es keine Unehrlichkeit, die ja nichts anderes als getarnte Lüge ist. Und für die man den Begriff “Notlüge” erfunden hat.

Da gab es dann auch noch einen Wirtschaftsteil, direkt an diesem Haus, eine Tenne mit einem sehr alten Bauernschrank in den irgendjemand eine Unzahl an Nägel eingeschlagen hatte, zur Befestigung von Riemen und Ketten, Schaufeln und Äxten und sonstigem Gerät. Dieser Schrank war kunstvoll bemalt. Jedes Mal, wenn ich an ihm vorbei ging, musste ich dieser Schrank-Ruine in die Gemälde schauen. Mit ein bischen Wehmut im Herzen. Seine Anwesenheit und sein Dahinsiechen teilte mir mit, dass eine neue Zeit gekommen war. Nur welche, war für mich damals die Frage. Jedenfalls hieß es, von der alten Abschied zu nehmen. Es gab in diesem Zeitabschnitt nur ganz ganz wenige – eine unscheinbare Minderheit war es – die sich Zeit und Geduld aneigneten, um den Abschied mit dem Aufbruch zu verbinden. Für den Schrank in der Punz’schen Tenne hatte leider bereits die Stunde geschlagen, da gab es keinen Aufbruch mehr.

Die Nachbar-Ortschaft heißt Aich-Assach. Dort wohnte eine Verwandte von Onkel Ernstl – ich glaube, es war eine Schwester – namens Hedwig. Eine nette ältere Dame. Sie wohnte in einem ehemaligen Pfarrhof, sonnendurchflutet und voller Blumen. Die Fensterchen waren voll vergittert. Das gab einem das Gefühl der Sicherheit. Ein sehr heimeliger Ort. So wie alle Pfarrhöfe. Dort war ich auch des öfteren. Vor allem, als ich sogar noch mein Fahrrad geliefert bekam. Per Bahnpost. Das gab mir damals die wahre Unabhängigkeit. Ich entdeckte die Größe der Hartwegerischen Schottergrube auf der Basis des Gradenbach’schen Schuttkegels, wurde dabei aber von einer gelblichen Riesenschlange vertrieben – könnte eine Sandviper gewesen sein, so circa zwei bis drei Meter lang und ziemlich dick. Jedenfalls machte ich mich eilends davon. Per Rad hatte ich es leichter und war auch schneller. Ausserdem war ich auch viel näher dem geliebten Ahornsee. Bis zum Forsthaus am Gradenbach waren es nur ein paar Minuten. Links davon stürzte das Wasser des Baches in einen kleinen See mit Grün-Bewuchs und Moos bis zur Wasseroberfläche. Der Wald dort hatte eine besondere Stimmung. Das schienen auch die Vöglein zu spüren, sie zwitscherten und tirillierten und gurrten und flatterten umher. Es war überhaupt ein sehr belebter Flecken Wald. Zwischen diesem Wasserfall und dem Forsthaus gab es noch eine Futterstelle für die größeren Tiere. Vielleicht war es das Wissen, dass es hier immer etwas gefahrlos zu Mampfen gab und gibt, was die Gegend rund um das Försterhaus so belebt und besonders machte. Gleich hinter dem Häuschen begann der steile Anstieg in Richtung Ahornsee und weiter zum Stoderzinken. Da lehnte ich mein Fahrrad gegen einen Strauch oder die zahlreich vorhandenen benadelten Bäume und eilte von hinnen. Wenn ich meine Gams-Kitzlein erahnte hatte ich es besonders eilig. Da ging ich so, wie ich war – ohne Regenschutz, Joppe und Jause, einfach so wie ich war…

Im Ahornsee selbst schwamm zur damaligen Zeit ein abgesoffener Ausleger-Einbaum umher, vor vielen Jahren von Pfadfindern gefertigt. Damals gab es hier heroben ein richtiges Lager. Seitdem hat sich an dieser Stelle wieder Stille und Beschaulichkeit eingenistet. In letzter Zeit wurde am Ufer des einsamen Bergsees allerdings eine bewohnbare Hütte errichtet. Mit der großen Einsamkeit und Stille dürfte es demzufolge auch hier schon vorbei sein.

Unvergessen ist der Moment als auf meiner Wanderung vom Stoderzinken kommend nach Weißenbach mein Blick das erste Mal von einem Felsabbruch hinunterfiel auf die Senke mit dem Ahornsee. Dieser Augenblick bleibt für ewig in den Erinnerungen fix verankert. Die Steilwand, die diesen Blick unverwandt freigab. Wie ein kleines Auge lag er da, umgeben von verschiedenen Bäumchen und Gräsern, mittendrin in aller Ruhe der Einbaum. Ein Bild der Ausgeglichenheit. Und ein Bild der Unwiederkehrbarkeit von Vergänglichem. Der Einbaum voller Wasser. Was ihn schwimmen ließ, war das Holz. Man konnte es von dieser Höhe aus erkennen. Direkt vor mir. Zu meinen Füßen. Anlass genug, für ein paar Minuten Ruhe und Genuß. Die Zeit anzuhalten, das lernte ich hier heroben.

Ein weiterer Felsabbruch gibt auf diesem Weg auch den Blick frei auf das Tal des Gradenbaches, auf das Forsthaus und seine Zufahrtsstraße, auf das Ennstal ganz unten und den Hauser Kaibling auf der anderen Seite des Ennstales. Dieser Ausblick nahm mich gefangen, erinnerte mich an die Geografie- und Geologie-Stunden meiner Schulzeit, an Prof. Knaus, der uns so viel Interessantes aus der Zeit des Werdens unseres Planeten erzählen konnte. Vor meinem geistigen, verträumten Auge brach ein Gletscher aus Richtung Ahorn- und Grafenbergsee kalbend über den Felsabbruch in das Trogtal des Gradenbaches und mündete vor der Ortschaft Weißenbach in den Ennstaler Gletscher. Erst sehr viel später mußte ich erfahren, dass ich und mein Prof. Knaus gar nicht so weit weg von der relativen Wahrheit waren.

Ich war schon x‑Male an meinem geliebten Ahornsee, als ich schließlich doch noch einmal meiner geologischen Neugier nachgab und mich der Suche nach dem Ursprunge des Gradenbaches widmete. Er plätscherte ja von irgendwoher kommend weit unterhalb des Sees aus der Erde heraus in sein oberirdisches Bett. Ich fasste mir also mein Herz und schlug mich ins Gestein und zwischen die Büsche, hörte und suchte und hörte, so lange bis ich den Ursprung – gleich zweifach – gefunden und gesehen hatte. Da sprudelte und plätscherte es zwischen Gestein und den Gesteinsspalten hervor, glasklar und transparent, bahnte sich seinen Weg, so als ob es schon seit vielen hunderttausend Jahren klar sei, dass hier das Bett des Gradenbaches ist, immer schon war, dass dieser Bach hier schon immer fließen wollte, weil unten im weiteren Tal die Enns existierte und diese zog den Gradenbach und den Weißenbach und all die anderen Bächlein und Bäche und Mini-Flüßchen magisch in ihren Bann, nahm sie mit auf die lange Reise. Ein wohliges Schaudern erfüllte mich, ich fühlte Schwarzes Meer und Mittelmeer und Atlantischen Ozean und Pazifik. Hier heroben, zu meinen Füßen quollen aber die Ursprünge des kleinen, aber bedeutenden Gradenbaches hervor.

Irgendwo unterhalb des Ahornsees, weit entfernt vom üblichen Wanderweg, stand eine kleine improvisierte Hütte. Es war ein Unterstand für Jäger. Konnte man meinen. Und hatte man die Existenz dieses Unterstands einmal entdeckt und wollte von Einheimischen Näheres wissen, hatte niemand aus der ganzen Gegend Kenntnis über dieses Hüttenwerk. Von den einen erntete man Unwissenheit, von den anderen Schweigen, wobei ein leises Lächeln die Lippen umspülte, selbst jene von Onkel Ernstl. Von meinen vielen inneralpinen Rundgängen wusste ich schon, worum es da ging. Hin und wieder interessierte es mich sehr, wo denn da der Gott-sei-bei-uns verborgen wurde, unter welchem Felsüberhang, in welchem Gebüsch. Gefunden habe ich die Destille nie. Der Schaps der hier aus den Latschenkiefern destilliert wurde, war sicher einer der besten des Alpenraums.

Das Ziel der mehrmaligen Wanderungen auf den Stoderzinken war die bekannte Friedenskirche. Von Gröbming aus führt eine Bergstraße herauf, der Grund dafür, weswegen auch viele Touristen heraufkamen und natürlich auch ‑kommen. Jeder der das Kirchlein betritt,darf einmal läuten, mit der Glocke läuten, für Frieden auf diesem unseren Planeten. Daß dieser Klangkörper nicht ohne Pause erklingt, ununterbrochen, hat mich immer schon gewundert. Gibt es jene Lebewesen tatsächlich, die das, wozu dieses Kirchlein errichtet wurde, gar nicht wollen, sogar verhindern wollen? Um leichteres Spiel zu haben? Gibt es sie tatsächlich, die Leben mit Spielen verwechseln, die in ihrer Begriffswelt nie weiter gekommen sein dürften, als bis zu jenem Punkt der Begegnung, an dem motivierbare, einfache Mitgeister in allem und jedem Feinde sehen, die es ganz im Sinne der “Influencer” nieder zu machen gilt. Aber auch damit dürfte es in wenigen Jahren schon vorbei sein. Es ist ja nicht mehr nötig, andere in den Tod zu schicken, seitdem es “mining” gibt, vor allem “crypto-mining”.

Aber von dieser neuen Art des Werte-Schöpfens trennten uns damals noch viele Jahrzehnte. Wir hatten auch nicht die geringste Ahnung von diesen Dingen, bis auf das Gottswinter’sche weitergegebene Banker-Wissen. Und das war nur auf die österreichischen Schillinge beschränkt. Nein, wir konzentrierten uns auf ein paar Halbschuh-Touristen, warteten beim Kirchlein, bis ein paar zusammenkamen, drückten uns an diesen vorbei bis zur Absperrung hinter dem Kirchlein, wo ein Schild genau vor dem warnte, was wir vorhatten zu tun. Wir schwangen uns lässig über die Balken, hurtelten die ersten paar Meter des Klettersteiges eben dahin und waren schon den Blicken der uns beobachtenden Touristen entschwunden. Da ging es dann steil bergauf. Klar war es gefährlich, was wir taten. Wir waren aber alle berggewohnt. Waren in den Bergen zu Hause und fühlten uns in unserem Element, hatten immer festen Tritt und Schritt. Vor allem waren wir im Nu am Gipfel des Stoderzinken. Dort warteten wir auf jene, welche vom Kirchlein wieder retour gehen mußten, und von diesem Punkt aus erst den weiten Wanderweg zur Bergspitze hinauf nahmen und so – nach etwa dreißig Minuten – wieder auf uns trafen. Natürlich hatten wir vollstes Verständnis für ungläubige Blicke und Tuscheln. Die Zeit bis dahin genossen wir. Die Zeit. Es ist unmöglich Zeit zu beschreiben, Stille, damals hat es nur ganz wenige Flugzeuge gegeben, die über uns hinwegzogen. Es war ruhig. Nichts hat es gegeben, was Stress ausgeübt hätte. Es war tatsächlich ruhig. “Beschaulich” hätte man damals gesagt, aber es war weit mehr als das.

Zu guter Letzt führten wir den “Fremden” auch noch das Springen von jungen Kitzen vor – in Richtung Almhütte. Wir hüpften und sprangen von Felsplatte zu Felsplatte, wir liessen es einfach laufen, lebten im Bergab-Laufen, nahmen unsere Umwelt ganz bewußt wahr, mit allen Details, mikroskopisch genau. Die letzten paar Meter gingen wir. Da gings dann wieder bergauf. Bis zur Hütte. Dort wartete schon die Sennerin und dort bekamen wir – vor allem, wenn wir in unserem Gefolge “Fremde” motivierten – köstliche Gratis-Strauben und Krapfen. Danach machten wir uns wieder auf zum Ahornsee und nach Hause. Nach Weißenbach. Ich kannte diesen Weg schon so gut, dass ich mir erlauben konnte, Abkürzungen zu nehmen. Damals war dies alles noch möglich. Im Winter ist heute die ganze Region fast nur mehr Skisportlern zugänglich. Die Freiheit, die wir uns auf den Almen herausnehmen durften, gibt es nicht mehr. Wo wir die Alpenbewohner imitiert hatten und deren Sprünge, ist alles pistengerätegerecht. Heute mußt Du Deinen Obolus entrichten. Für ein paar Minuten Fahrt auf maschinengepflegten Abfahrtsstrecken und ein paar Stunden ebensolcher Aufenthalt auf kompensatorisch gehegtem Parkett in wohligem Rausch. Inklusive dem bitteren Erwachen danach.

Zur Winterszeit 1963⁄64 zitterte ganz Österreich den Olympischen Spielen in Innsbruck entgegen. Erstmals hatten wir ein solches internationales Sport-Ereignis im Lande, als Gastgeber! Das war natürlich schon etwas! Wir mussten erstmals wichtig genommen werden, waren nicht mehr zu übersehen. Es war ja auch das Fernsehen mit dabei. Sehr umständlich damals, aber immerhin. Es war ja auch erstmals für Österreich. Und noch dazu eine echte Initialzündung. Hatten wir dafür nicht einen speziellen Sendeturm auf dem Hauser Kaibling? Beste Beziehungen sozusagen. Das war zu dieser Zeit unbedingt nötig in diesem Land. Nur beim Punz in Weißenbach gabs noch kein Fernsehen. “Wos isn des?” , “Braoch ma denn des?” war der Grundtenor in dieser Region. Uns Jugendliche kümmerte das ganz und gar nicht. Wir lebten noch selbstgenügsam dahin. Eine kurze Zeit. Weltweit flimmerte es bereits aus Innsbruck über die Schirme. Demzufolge war auch der Autoübersteller Adi im beneidenswerten Blickpunkt. Für mich und meine Freundinnen und Freunde hatte das natürlich Konsequenzen. Gerne wurde Adi mitsamt den zu überstellenden olympischen VWs zum Taxi. Brachte Besagte aus Graz nach Weißenbach und wieder retour. Es war eine turbulente und abwechslungsreiche Zeit. Ein paar Jahre später sollte ich selbst in Innsbruck sitzen. Beim zweiten Durchgang der Olympischen Spiele, 1976. Ö3-Wecker, Ö3-Magazin, Olympia-Magazin, Dienst in der Ö3-Verkehrsredaktion kam noch hinzu, gleich neben der Sicherheitszentrale Österreichs zu jener Zeit. Der Weg ins Studio war gestrichen voll von MP-Garben. Geplant natürlich. Und eines begann sich damals schon abzuzeichnen: Die beinahe lebenslange freie Bindung zu Porsche-Austria. Mit Adi’s Olympia-VW-Taxi-Diensten hat es seinen Anfang genommen, mit Moderationen in Zell/See aus Anlass diverser Porsche-Werbeaktionen ging es – noch unter Louise Piech – weiter und endete mit der langjährigen filmischen Personal-Dokumentation und unserer Pensionierung: von Herrn Becker/Öffentlichkeitsarbeit – Porsche Austria, Frau Getrude Seif/ “screen project” und von mir.

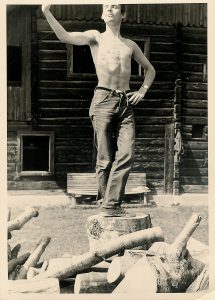

Nicht, dass mir beim Punz langweilig geworden wäre. Oh nein! Drei Monologe hatte ich für die Aufnahmsprüfung einzustudieren, wovon nur mehr ein einziger in Erinnerung geblieben ist: Die “Ringparabel” aus Lessings “Nathan der Weise”. Worauf es bei diesen Drei ankam, war mir teilweise schon nachvollziehbar, dass es aufgrund meiner Unerfahrenheit für mich unmöglich war, ganz alleine auf jeden Gedankenschritt der Monologe zu kommen, war auch ganz klar. Ohne jede Hilfe kämpfte ich mich Satz für Satz und Wort für Wort durch. Es gab eine wahre Unmenge an Wörtern und Begriffen, für welche ich nur ungefähre Bedeutungen bereit hatte, von Konkretem aber weit entfernt war. So verbrachte ich Tage und Wochen mit Rätselhaftem, Geheimnisvollem und natürlich auch Glasklarem. Wobei das Letztere zweifellos in der Minderheit zu finden war. Da arbeitete ich Frustrationen, Aggressionen, Verzweiflung und das bischen Hoffnung lieber an den Gebirgen an Brennholz ab, die vom nahe gelegenen Sägewerk vor der Punz’schen Haustür abgeliefert wurden, nahm Hacke und Säge zur Hand und hackte und sägte so lange bis der Schweiß in Strömen aus mir herausbrach und mir irgendjemand von irgendwoher zurief: “Jetz raechts oba, Bua! Jetz raechts!” (Jetzt reichts es aber, Bub, jetzt reicht es!). Und vielleicht kam just in dem Augenblick Theresia, Resi, vorbei und versorgte mich mit aufmunternden Worten und humorvollen Bemerkungen. Im Hintergrund standen dabei aber immer jene drei Begriffe, welche ich mir schon aufgrund meiner Beobachtungen als Publikumsteil eingeprägt hatte: Mut zur Häßlichkeit, Mut zur Pause und bereit sein, dem Partner jederzeit eine Chance zu geben.

Eines Weißenbach-Tages gab es auch für mich eine Chance. An diesem Tag drückte mir Onkel Ernstl einen Strick in die Hand, am anderen Ende des Stricks trottete eine der Kühe aus unserem Stall hinterher. Und ganz dahinter Onkel Ernstl mit seinem Gamsbart-Hut und einer längeren Rute unter der Achsel. Diese gebrauchte er nur um unsere Kuhlimuh zu lenken, ihr die Richtung anzuzeigen, in die es ging. Es war der Weg in die Heimat des Gemeindestiers. Dort wartete schon ungefähr ein Viertel des Dorfes um dem “Buam aos da Stodt” beim “zuawilossn zuzschaon” (um dem Buben aus der Stadt zu beobachten, wie er sich beim Paaren von Kuh und Stier denn verhalten werde). Ich führte die Beiden tapfer im Kreis herum. Irgendjemand aus dem Dorf cremte das Geschlecht der Kuh mit einer rosaroten Crème ein, worauf der Stier nach einer Geruchsprobe begann die Kuh zu bespringen. Ich konnte die Tonnen an Energie verspüren und hatte leibhaftige Angst davor, dass nur einer von uns die Kontrolle über das Geschehen verlieren könnte. Ich führte Kuh und Stier zitternd und bebend im Kreise. Immer wieder. Bis es geschafft war. Dann fiel es mir endlich auf, dass rund um uns her nur männliche Bewohner unter den Zuschauern waren. Der weibliche Teil des Dorfes hatte anscheinend anderes zu tun oder verbarg sich. Oder durften sie nicht? Hatte dies vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf das Sexualleben? Jedenfalls lachte der Besitzer des “Schlapferhofes” auf der Ramsau, als ich ihm dies 2017 erzählte, kurz auf und meinte unter Lächeln: “Jo mei, des mocht heit ois da Tiaoazt!” (Ja, das macht heute alles der Tierarzt!).

Da kennt sich heutzutage, im Jahre 2017, wohl niemand mehr aus, es sei denn er verbrächte sein komplettes Leben hier heroben, auf dem Hauser Kaibling. Wo früher die Bergstation der primitiven Seilbahn gestanden ist, etwas weiter weg die Krummholzhütte stand, sich eine Senke befand und über dieser eine ganz einfache Skihütte stand, ist eine komplette Winter-Welt entstanden, hoch technisiert und gastronomisch perfekt organisiert. Damals waren das drei Häuschen und das wars. Ich kann mich noch an ein paar Tage in und bei der Skihütte erinnern. Sie gehörte den Eltern eines jungen Burschen meines Bekanntenkreises aus der Gegend. Genau dort errichteten wir das, was wir uns damals unter einer “Schneebar” vorstellten. Sie bestand aus einer Schneemauer mit ein paar Löchern oben zur Kühlung diverser Getränke und aus uns vier Burschen, immer gut gelaunt und mit lockeren Sprüchen angenehm ausgestattet. Wir schliefen in der Hütte und lebten ansonsten um die “Bar” herum und umher. Wir sangen nur sehr viel, daran kann ich mich noch erinnern, und an unsere Seesäcke. Sie waren ganz grün und teilweise aus Kunststoff. Sie waren auch die ersten in diesen Landen. In diesen Höhen kannte man nur Rucksäcke, aber wir, wir hatten schon Seesäcke! Wir stopften sie ganz einfach voll. Voller Geld. Alle möglichen Währungen. Wir verkauften Getränke. Eisgekühlte. Aus der Schneebar. Unsere Gäste kamen direkt aus der Seilbahn. Fuhren maximal zwei Minuten, hörten uns singen, erfreuten sich an unserer Stimmung und unserem jugendlichen Alter und manche blieben auch bis zum Nachmittag. Kosten: Pi mal Daumen. Wir stopften und fütterten die Seesäcke. Es mußte über Ostern gewesen sein, es waren nur wenige Tage. Dann kam unser Abfahrtslauf. Drei von uns waren mit Fackeln ausgestattet. Ich stolperte und glitt zu Fuß. Ohne Fackel. Die Nacht war sehr hell. Den drei Kollegen waren die Skier bereits angewachsen, da war klar, dass ich mich genierte. Wir brachten innerhalb weniger Wochen den Inhalt unserer Seesäcke als “die Vier vom Kaibling” durch. In jedem der Lokalitäten der Gegend waren wir verständlicherweise sehr gerne gesehene “Vier”. Bis die Seesäcke geleert waren, nichts mehr hergaben.

Der “Punz” mitsamt “dem Onkel Ernstl” wurde schon zu einem geflügelten Begriff in meinem Bekanntenkreis. Viele wollten wissen, lauschten den Erzählungen von Weißenbach und dem Ahornsee, den Gemsen, vom Stoderzinken und so weiter. Einige nahmen sich die Zeit, um mit mir dahin zu fahren oder um mich zu besuchen. Die meisten wollten sich selbst davon überzeugen, ob es so eine Dorfgemeinschaft inklusive Dorf und Umfeld überhaupt noch gäbe. Und es gab sie. Aber wie! Eines schönen Winterabends, klopfte es an unserem Garten-Fenster im Erdgeschoß. Da stand eine ganze Riege von Burschen, deutete mir still zu sein, mich “anzulegen” (anzukleiden) und mitzukommen. Ich tat dies. Stieg gleich beim Fenster hinaus, folgte den dunklen Gestalten und ließ mich während des knirschenden Weges informieren, worum es denn eigentlich ginge. Nach einigen Minuten waren wir an unserem Ziel angelangt. Damals gab es zwei Gasthäuser im Dorf. Unser Ziel war das obere Gasthaus. Es war schon finster, alle Beleuchtungen waren längst in Nachtruhe versetzt. Auf dem Gäste-Parkplatz stand ein PKW. Wir waren ganz still und bewegten uns ganz, ganz vorsichtig. Der knirschende Schnee unter unseren Sohlen war schon sehr verräterisch! Wir begannen das einzige vorhandene Auto still und heimlich aufzubocken!

Die eine Gruppe hob das Gefährt an der Vorderachse an, die andere Gruppe schob die Bierkisten drunter. Das ganze wiederholte sich an der Hinterachse. Wir waren ziemlich flott, überprüften noch einmal den Sitz des PKW und checkten Ruhe und Stille in der Umgebung. War es auch. Der Besitzer des Autos war zwar gleichfalls Steirer, aber weiß Gott woher. Jedenfalls keiner der Unsrigen. Er nächtigte wahrscheinlich, seiner Geliebten völlig ergeben, im kuscheligen Bettchen. Sie schliefen tief und fest. Und hatten keine Ahnung, was da draußen vor sich ging. Beide mussten nächsten Tags wieder der regelmäßigen Arbeit nachgehen. Er auf einer Straßenbaustelle, sie als Kellnerin im Hause. Das Aufbocken selbst sollte nur als handfeste Warnung verstanden werden. Alle jene, welche nicht aus dem Dorf stammten, hier aber dennoch zu leben versuchten, waren sozusagen Eigentum des Dorfes. Das Erstrecht hatten eindeutig die Einheimischen. Mir ist es genauso ergangen. Erst mußte ich überhaupt akzeptiert werden, als Mensch unter den Bewohnern des menschlichen Dorfes. Dann wurde meine Lebens- und Arbeitsweise überprüft, wurde dies als positiv eingestuft, durfte ich schon ein wenig am dörflichen Leben teilhaben, mit der Zeit wurde es mehr und immer mehr. Ganz zum Schluß kam hernach der weibliche Teil der Einwohner, das dauerte am längsten. Das Abbocken des Pkw am nächsten Morgen erledigten dann ein paar Erwachsene. Klar, das nächtliche Geschehen war das Gespräch der Woche in der ganzen Gegend, von Gröbming bis Schladming hat man davon geredet. Schadenfroh. Die Gendarmerie hat sich damals überhaupt nicht gekümmert um so was und Zeitungen wie heute, 2018, auch nicht. Der arme Bettgenosse wurde nie wieder gesehen. Er hatte sicher woanders eine kuschelige Bett-Decke gefunden.

Das Kuscheln sollte man nicht unterschätzen. Ich hatte dort ein paar Winterwochen erlebt, in denen das Heizen schon eine große Rolle spielte. Wir hatten Schneehöhen von eineinhalb bis zu zwei Metern und mussten die unteren Fenster ausschaufeln. Und die Türen zu Haus und Stall und Scheune sowieso. Es schneite ununterbrochen. Auf der einen Seite des Hauses befand sich ein Wassertrog aus Beton. Da floß das Wasser ohne Unterlass, Sommer wie Winter. Da war in diesem Winter nur noch ein einziger Eisberg zu sehen aus dem leises Gurgeln zu vernehmen war. Um dieses fantastische Eisgebilde, welches bei Sonnenschein in allen Farben spielte, mußten wir herumgehen, um überhaupt ins Haus zu kommen. Wehe, man versuchte, diese naturgegebene Plastik irgendwie nur zu verändern, es wurde zur Sisyphos-Arbeit! Bei arktischen, sibirischen Temperaturen von ‑35 Grad Celsius. Laut Temperatur-Anzeige der amtlichen Wetterstation in der Mitte der Ennsbrücke.

In den Punz’schen Stübchen und Stuben war es besonders warm zu dieser kalten Winterszeit, beinahe heiß! Fast so wie in einer Sauna. Wir kannten das noch nicht, aber aus Erzählungen reimten wir uns Vorstellungen zusammen. Naja, wir lebten in einem uralten Holzblockhaus, waren rundumher eingeschneit, waren optimal Optimiert. Heizungstechnisch. In diesen Tagen machten meine akademischen Vorbereitungen Riesenfortschritte und die Lektüre der alten “Anblick”-Zeitungen ebenso. Ich wagte mich nur hinaus ins sogenannte “untere” Gasthaus, um uns mit Schladminger Bier zu versorgen, oder zum “Loidl” um Essbares, Schinken oder Speck und Eier und so, wieder aufzufüllen. Das laute Knirschen des schneeweißen Untergrunds begleitete mich, solange bis das Gurgeln der Eiskaskaden mir anzeigte, dass ich unsere Sauna wieder erreicht hatte. Heil und unversehrt. Die Gaststuben des Wirtshauses waren beinahe menschenleer. Bis auf die direkten Nachbarn hatte damals kaum jemand den Weg zum sozialen Miteinander gefunden. Auf der Strecke dorthin mußte ich das Bachbett des weisen Baches aus der Ramsau überqueren. Hin und zurück. Trotz der extremen Temperaturen murmelte er mir zu. Die Holzbohlen der Brücke darüber waren eingeschneit und jeder Schritt über diese Brücke war eine Antwort auf das Geplätscher, einmal hoch und aufgeregt und dann wieder tief und kommentierend. Lebendig und vital.

Es war in diesem Winter, als Resi mit ein paar Burschen aus dem Dorf bei mir vorbeikam, ans Fenster klopfte und mir einladend mitteilte, sie gingen nach Haus i.E., ob ich nicht mitkommen wollte, es wäre ganz bestimmt lustig! Natürlich wollte ich. Die Einladung nahm ich sehr gerne an. Wir knirschten uns also über den – damals noch existierenden – Bahnübergang und über die Ennsbrücke. Es war auch die Bahn, die bei diesen Temperaturen des nächtens blaue Blitze zucken ließ, von Geweihspitzelchen zu Geweihspitzelchen im ganzen Punz’schen Haus. Und an Geweihen mangelte es überhaupt nicht. Wir knirschten uns also über Bahn und Enns nach Haus. Ein paar von uns hatten Mützen auf. Resi aber nicht. Ich auch nicht. Ich war doch ein Naturbursch. Hatte Resi nichts auf ihrer Frisur, brauchte ich selbstverständlich auch nichts, um mich vor Wetterunbilden zu schützen! Nach ungefähr einer Stunde erreichten wir unser Ziel, das Café Resch. Heute existiert zwar das Haus, aber das Café natürlich nicht mehr. Wir stürmten hinein, drinnen war es warm. Wir rieben uns die Hände und bestellten, was wir wollten. Ich verspürte in meinen Ohren wohlige Wärme. Sie wurde immer wohliger. In diesem Augenblick rief die Kellnerin aus: “Jo Bua, wos isn mitia los?” (Ja, Bub, was ist denn mit Dir los?) – “wos isn mitaene Uan los?” (Was ist denn mit Deinen Ohren los?). Sie nahm mich an der Hand, führte mich wieder hinaus in die Kälte, griff in den Schnee und rieb mir meine Ohren mit dem pulverigen Weiß in ihren Fingern ab, ohne dass ich reagieren konnte. Ich fühlte nichts mehr, hatte keine Ohren mehr, hörte allerdings ganz gut und alles rund um mich her. Irgendwo an und um meinen Kopf schmerzte mich alles. Ich durfte ein paar Minuten nicht mehr zu meinen Freunden. Erst als die Schmerzen ein wenig nachliessen durfte ich mich wieder zu ihnen setzen. Meine abgefrorenen Ohren haben uns aneinandergekettet, verbunden. Wir haben das in diesem Augenblick nicht so begriffen. Aber es war tasächlich ein sehr tief gehendes Erlebnis.

Meine Ohren spüre ich nach 50 Jahren bei entsprechend tiefen Temperaturen noch immer, sie werden auch noch immer warm und erscheinen leicht gerötet. So werde ich immer wieder erinnert an meine gute, alte, leider nur kurze Weißenbacher Zeit, an die Bekannten und Freundinnen und Freunde von damals.