Fasching 1957. Ausgelassen feierten wir, weil man ja feiern musste. Weil es Tradition war. Weil es sich so gehörte. Weil es sozial war. Und man sich dadurch auch als integrierbar bewies. Also feierten und tanzten wir, volkstanzten wir. Diese Art des Tanzes hatten wir gerade erst erlernt. Man nennt sie heute noch Volkstanz. Wobei es nebensächlich ist, welches Volk gemeint ist. Unter “wir” meine ich jene Gruppe von Jugendlichen die sich – ohne sich überhaupt zu kennen oder sich vorher abgesprochen zu haben – bei der evangelischen Jugend zusammengefunden hatte. Das war der berühmte Grazer “Donnerstags-Kreis”. Im Laufe der Jahre schrumpfte dieser Kreis sehr stark auf ca. 10 bis 15 Mitglieder: Heinz Errath, Werner Achtschin, “Purzi” Norbert Engele, Horst Greimel, der später zu den Mormonen abwanderte, was uns, den Kern des Kreises einige Kämpfe gekostet hatte, die Gebrüder Schmidt-Corten, Elfi, Gundi, Gitti, auch die Leitung dieses “Kreises” schrumpfte auf Null herab. Wir leiteten uns schließlich selber. Inklusive Bibelstunden, wie man das damals nannte. Wir brachten uns das Wissen rund um die Bibel selber bei. Soweit wir damals konnten und fähig waren. Bei der praktischen Umsetzung stießen wir bald an unsere Grenzen. Und als Volkstanzkurse ausgeschrieben wurden, meldeten wir uns selbstverständlich umgehend an. Wir lernten also zu tanzen. So wie es das Volk tat. Wir dachten, während des leisen Erwachens, dass wir das Volk seien. Und dass das alles, was wir da an Bewegung beigebracht bekamen, aus dem Herzen des Volkes kam. Dass dieses “Herz” sich aus unzähligen Wurzeln zusammensetzt, erfuhr ich erst viele Jahre später, als ich schon erwacht war. Aber es machte Spaß, das Volkstanzen.

Bis hierhin gab es ja noch die traditionelle Trennung zwischen “Manderl” und “Weiberl”, in dieser Reihenfolge. Mit dem Volkstanzen allerdings traten wir erstmals gemeinsam auf. Zwar erlernten wir auch den jeweiligen strengen Ritus, der den einzelnen Tänzen eigen ist, wobei die symbolhaften Bedeutungen der Körpersprache durchaus zwar zu erlernen waren, aber nicht näher erklärt wurden.

Wir bastelten uns provisorische Masken und Kostüme aus den unmöglichsten Gegenständen, waren dabei ausgelassen und hatten Ideen, jede Menge Ideen, gute, schlechte, dumme und blöde, gute und mehr als gute. Wir stanzten sogar die Konfetti selber. Nur die papierenen Wurfschlangen erwarben wir durch normalen Kauf. Soviel zum Fasching. Gleich darauf bekam der Volkstanz einen viel mächtigeren Gegner. Da kam der Gott-sei-bei-uns aus dem Westen, der Rock’n Roll, da kam die ganze Welle der Unterhaltungsmusik aus den USA, schwappte über uns hinweg, wurde großteils in die Welt des “Schlagers” eingedeutscht, um uns mit aller Macht und allem Einfluss zu erfassen und uns auf “westlich” zu trimmen, was immer das auch war. Das Wirtschaftswunder erfasste auch die Unterhaltung und schließlich auch die Volksmusik. Wir erfuhren so, auf diese Art, dass wir alle, egal wessen Geschlecht wir auch waren, etwas gemeinsam hatten: Vorstellungen, Ideale, auch Ideen, Träume von unserer Zukunft, die wir schon begannen, gemeinsam zu gestalten. Und dass das, was wir da gestalteten vorsichtig gesteuert und gelenkt wurde. Nur von wem, das erfuhren wir erst viel später. Noch waren wir ja nicht erwacht.

Anstösse zum Erwachen gab es genug. Alleine schon im Rahmen der Innovationen die Mobilität betreffend. Da gab es jede Menge Automobile aus den alliierten Staaten und aus der BRD. Und unter all diesen mondänen Modellen mischten sich auch welche aus den kommunistischen Ländern. Da gab es eine Marke namens Skoda. Furchtbar billig, furchtbar osteuropäisch. Wir erfuhren auch, dass man das “S” als “Sch” aussprechen sollte. Man benötigte schon Mut, sowas zu fahren. Man war ja auch abgestempelt, man unterstützte doch damit die Planwirtschaft aus dem Osten! So ein Skoda stand vor unserem Geschäftsportal. Links davon. Er stand Tag für Tag und Nacht für Nacht. Nur am Wochenende, Samstag und Sonntag, seltener. Da wurde damit gefahren. Zur wöchentlichen Pflege an irgendeinen Bach oder ein Bächlein, oder an eine Pfütze, an einen See. Obwohl es nicht sehr gern gesehen wurde, hatte man diese Putz- und Pflegeplätze faktisch zum Kauf der Fahrzeuge dazuge“mietet”, hatte Anspruch darauf, wie auch immer die rechtliche Situation war, danach fragte niemand. Mein Vater hatte die liebste Not damit, wenn er zwischen Waldesrand und Bach einen der Wochen-End-Säuberer-und ‑Wäscher und ‑Putzer und ‑Polierer ertappte. Die ließen ja auch alles liegen und stehen, was nicht mehr gebraucht wurde. War ja auch alles Natur! Egal ob Papier oder Kunststoff! Oder irgendwelche Reinigungsflüssigkeiten. Die versickerten ja gleich in der Umgebung, und waren damit aus dem Sinn! Zurück zum Skoda: Er gehörte einem Bankbeamten. Einem Kassier. Das war schon was damals!

Zur ersten großen Skoda-Ausfahrt wurde ich eingeladen. Jürgen war ganz stolz. Dieses Auto, dem man seine Herkunft ja überhaupt nicht ansah, garantierte seine Mobilität, Flexibilität, und damit gehörte Jürgen und seine Familie zu einer ganz anderen Welt. Zu einer Welt die erst 2017 bis 2020 zu Ende war. Eine Welt deren wirtschaftliche Grundlage gerade eineinhalb Generationen dauerte. Die Fahrt ging an einem Samstag Richtung Stainz, Richtung Koralm. Sie eröffnete mir Perspektiven, welche mit Seppi, dem Sohn unseres Hausmeisters, zusammenhingen. Da war einerseits das Wissen um die Funktion eines Mopeds und andererseits – durch Jürgens Vater – die Funktion der Maschine eines PKW. Das Fahren selbst war schon ein positiver Fortschritt. Ich kann mich noch an einen Streckenabschnitt der Rückfahrt erinnern. Es war schon finster. Man konnte nur die lange Kette der roten Rücklichter und der von den Scheinwerfern beleuchteten Straßenabschnitte davor erkennen. Wenn die Straße geradeaus führte und zusätzlich noch bergab und gleich wieder bergauf, dann war es besonders eindrucksvoll. Was zu langen und intensiven Gesprächen führte.

Die Kette der Lichteffekte war tatsächlich beeindruckend, beinahe endlos. Eine einzige Ameisenstraße bewegte sich in Richtung Graz. Ununterbrochen. Wir saßen da auf der Hinterbank des Skoda und staunten und waren still und schauten und hörten so nebenbei den Gesprächen von Jürgens Eltern zu. Da drangen Wortfetzen der Unterhaltung zu uns. Es ging um technische Details des Auto-Fahrens, um Kuppeln und Schalten vor allem, um Öl und Benzin, und ums Bremsen. Natürlich das gabs ja auch. Das Bremsen. Es schien überlebenswichtig zu sein. Dann gings um die Schönheit der Ameisenstraße, um das Erlebnis das wir erfahren durften, durch das Auto er-“fahren” durften. Waren wir doch Bestandteil dieser Ameisenstraße, waren wir doch selbst eine der Ameisen. Für uns Kinder stand das Erleben auf der Koralpe allerdings im Mittelpunkt, aber für die Erwachsenen stand die Koralpe eher als Ziel für das “Äußerln” des Autos fest. Man fühlte sich freier und war gleichzeitig viel beschwerter. Man war kurze Zeit am Zielort und viel länger im Auto. Aber es war alles ein erstes Mal und damit wertvoll. Die erste Ausfahrt wurde im Laufe der Zeit zur Ausfahrt in das große Unbekannte, die Welt.

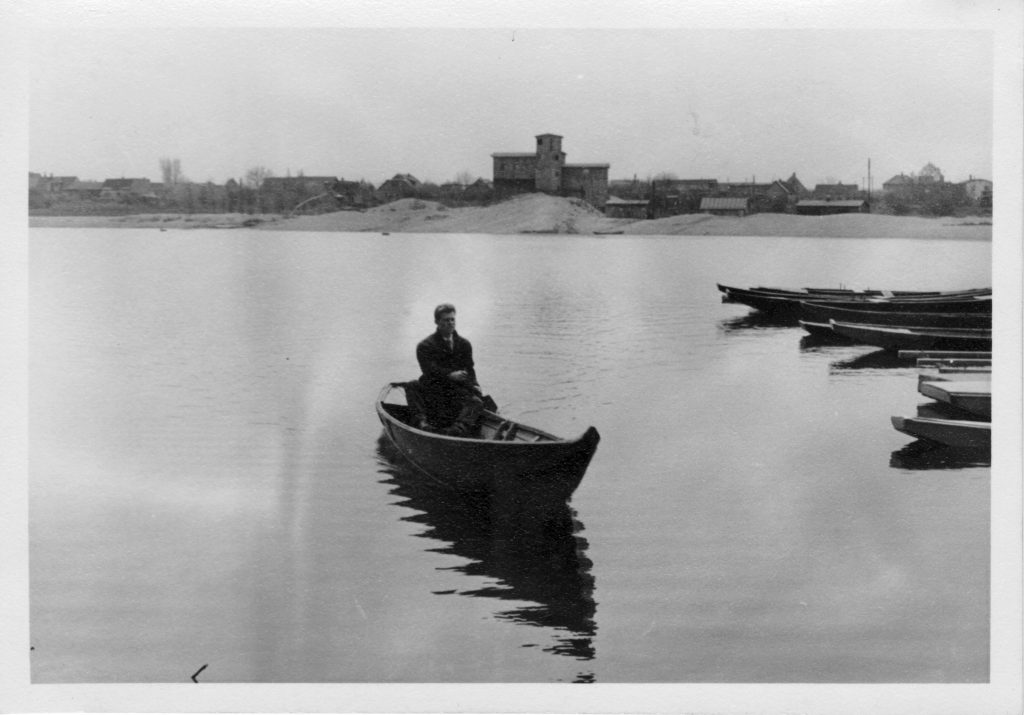

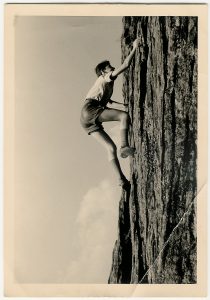

Unsere Welt war viel, viel kleiner. Ein Stück Felsen, drei Meter hoch etwa, war unsere Welt an diesem Samstag. In der Luft lag der Geruch von Wiesenkraut und verrottendem Holz, wir spielten “Klettern” – vor und für die Kamera. Ich hatte mir eine solche erarbeitet. Durch das Liefern von sogenannten “Fassungen”, das heißt von den monatlichen Wünschen unserer Kunden. Erworben hatte ich meine Traum-Kamera von meinem Fotografen-Meister in der Münzgrabenstraße. Er entwickelte nicht nur die Filme, sondern versorgte mich mit guten Tipps und versuchte mir das Fotografieren näherzubringen. Der Fotoapparat war ein fortschrittliches Modell mit Belichtungs- und Entfernungsmesser, eine Baldamatic. Sensationell. In weiterer Folge kamen noch diverse Filter hinzu, so etwa ein Gelbfilter oder die UV-Filter. Manche Filme entwickelten wir im Labor eines Mitschülers selber und vergrößerten die Bilder auch.

Man sieht, wir waren echte Foto-Freaks. Das war modern damals in den 1950ern. Es war nicht nur modern, sondern auch viel schwieriger. Beim Fotografen musste man eine Filmpatrone erstehen. Diese war zunächst einmal manuell einzulegen. Auf richtige Art und Weise selbstverständlich. Möglichst im Schatten, am Besten blind unter einer Decke. Dann musste man sich noch überlegen, was man da abbilden wollte. Man musste das Foto zunächst im Kopf haben, zunächst konzipieren, man musste wissen, was man wollte und wie man dorthin kommt, zu dem Bild, das man speichern wollte für eine halbe Ewigkeit. Den belichteten Film – üblicherweise 20 oder 36 Bilder im Kleinbildformat – musste man zum Fotografen bringen und entwickeln lassen und man musste natürlich von den Bildern, die etwas “geworden” sind, Kopien anfertigen lassen, in der gewünschten Größe, auf Papier, das einem gefiel oder worauf die Bilder besonders schön ausschauten.

Ich verdanke meinem Vater sehr viel. Er hat mir den Blick geschärft, den Scharfblick für Zusammenhänge, fürs Tun und Lassen zunächst einmal im Bereich des Natürlichen, im Bereich der natürlichen Umgebung, des Umfeldes in dem wir leben. Damit hat er mir auch den Blick eines Fotografen gegeben. Wenigstens einen kleinen Teil davon. Es war ein analoges Blicken. Aber dieses Blicken war elementar, es ging durch und durch und es drückte aus.

Von Psychologie hatten wir damals noch keine Ahnung, dieses Fach wurde uns ja erst in der siebenten Klasse der “Mittelschule” beigebracht. Wobei ich fairerweise gestehen muss, schon in der zweiten Klasse die “Traumdeutung” von Sigmund Freud studiert zu haben. Das Taschen-Buch hatte ich aus der städtischen Bücherei. Klar, dass dieses Studium andere Bücher, von C.G. Jung etwa, nach sich zog. Vor allem brachte das Lesen und das darüber-sich-Gedanken-machen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Vor allem im Hinblick auf das Erwachen. Und das verspürte ich ganz intensiv. Es tat sich was in mir und rund um mich herum. Irgendetwas veränderte sich, nicht physisch. Dieses Etwas lag eher im Bereich des Geistigen, so begriff ich es. Kurz: Es spielte sich ab…

Es spielte sich auch auf der Fahrt zur Koralpe an diesem Samstag ab, es spielte sich auf der Koralpe ab und auf der Fahrt zurück. Es waren keine Wechselbäder, wie man es damals lesen konnte. Wie man es Lesern damals weismachen wollte. Es war eine kontinuierliche Veränderung, verbunden mit Wissen und Erfahrungen. Beides erworben schon viel früher und verknüpft jetzt. Nicht mit einem Mal, also explosiv, sondern langsam und gemächlich. Die Lichter, welche uns aufgehen sollten, diese Lichter kamen erst viel später. Die Basis jedenfalls wurde bereits gefestigt, die Sämereien gingen auf. Sie sprossen und erblühten mancherorts, manchmal heimlich und bezaubernd schön, manchmal ganz offen, aber immer ohne Überraschung. Die Basis bekam immer neue Nahrung. Ich weiß nicht mehr wie ich zu diesem Bild gekommen bin, was ich mir dabei gedacht hatte. Aber möglicherweise habe ich an das Jetzt gedacht als ich den alten, vermodernden Baumstamm vor mir sah. Da hab’ ich dann instinktiv die Einstellungen durchgeführt und den Auslöser gedrückt.

Zum Erwachen gehört auch diese Erkenntnis. Dass nämlich ein Jemand auf den “Auslöser” drückt. Der Auslöser wiederum löst daraufhin ungeahnte Prozesse aus. In Echtzeit. Dabei wird vieles klarer. Meistens im Kopf, in dem was dort eigentlich sein sollte. Derjenige der ausgelöst hat, ist man selber, Freundinnen oder Freunde, Bekannte, Eltern oder deren Bekannte, Verwandte, Geschwister, Fremde, die einem nur kurz nahe kommen, Tiere, Pflanzen, meteorologisches Geschehen – schlicht: Bestandteile des Seins. Ausgelöst wird Unauslöschliches. Unwiderrufliches. Der unverwechselbare Duft der Landjäger und des frischen Brots während der Mittagspause bei der Landarbeit im Stiftingtal etwa. Die Großeltern waren schon von uns gegangen, hatten uns zurückgelassen, konnten sicher sein, dass wir “es”, das Sein, unser Leben, schon alleine schaffen würden. Und wir schafften es auch. Mit Leichtigkeit, mit Freude und sogar mit viel Vergnügen. Sie hatten uns – einer nach dem anderen – verlassen. So sagt man noch immer.

Die Landarbeit in ihrem ehemaligen Heimbereich Stifting hat mir sehr viel Freude bereitet. Wenn ich alleine arbeiten musste, hatte ich viel Zeit mir Gedanken darüber zu machen, warum ich das tat, was ich gerade tun musste. Ob das Feld‑, Wald- oder Wiesen-Arbeit war oder irgendwelche anderen Tätigkeiten in Haus und Hof. Ich tat das sehr gerne, obwohl mir klar war, dass ich das sicher nicht mein Leben lang tun würde. Nur, was ich eigentlich wollte, wusste ich noch nicht. Zunächst einmal ging ich in die Mittelschule, in das Bundes-Realgymnasium “Pestalozzi”. Dieses war eine sehr interessante Schule. Nicht nur deswegen, weil sie sich in unmittelbarer Nähe unserer Volksschule, der “Wielandschule” befand, im Häuserblock zwischen Wielandgasse und Keesgasse. Am Bundes-Realgymnasium gab es Fächer, die sofort mein Interesse weckten und einige wenige, die ich als nicht so wichtig erachtete. Alle Fächer die mit Sprachen Berührungspunkte aufwiesen, waren interessant für mich. Vor allem jenes Fach das man mit “Deutsch” bezeichnete, welches Literaturwissenschaft und die Geschichte und das Werden der deutschen Sprache beinhaltete, vorgetragen von Prof. Birker, der uns auch versuchte Italienisch beizubringen. Da war auch das Fach Geschichte. Fesselnd. Spannend. Oder Geographie inklusive Geologie mit Klassenvorstand Prof. Knaus. Latein mit Prof. Spanbauer. Leid tut es mir um ein Fach, das man als “bildnerische Erziehung” bezeichnet hat. Wir bekamen da einmal die Aufgabe, ein Schloss zu malen, mit allen Licht- und Schatten-Effekten, die uns auffielen und uns wichtig erschienen. Ich entschloss mich für die Wiedergabe eines Gemäldes von Neuschwanstein. Es gelang mir außerordentlich gut. So gut, dass mich mein Unlehrer in diesem Fach abkanzelte und behauptete, dass diese Zeichnung von meinem Vater stammte. Kinder könnten das nämlich gar nicht. Punktum und Schluss. Nicht genügend. Seit damals interessierte mich dieses Fach verständlicherweise nicht mehr. Ich kann bis heute nicht zeichnen und malen. Dafür war ich umso besser in “Darstellende Geometrie”. Außerdem widmete ich mich ausserschulisch natürlich umso intensiver der darstellenden und bildenden Kunst. Was mir im Endeffekt mehr gebracht hat, als Unterricht und Studium.

Ich entdeckte Caspar David Friedrich, Paul Klee oder die Kreationen in der Höhle von Lascaux, Hieronymus Bosch, Giotto, Raffael, Caravaggio, Rembrandt, die Verzauberung durch das malerische Anerkenntnis von Licht und Schatten, den Willen von Michelangelo Buonarotti. Die Auseinandersetzung mit dem, was da von Einigen geschaffen wurde und was in Museen aufgehoben wurde, lief langsam an, kostete viel Zeit. Letztlich ein Leben. Solang hat es nämlich bis zum Kirschkern in Dresden gedauert… Mein Kunst-Unlehrer in Graz hat es nicht geschafft, mir in althergebrachter Tradition das Interesse und die Neigung zu vergällen. Sogar das Bild von der Schlammschlacht in Stifting weckt in mir künstlerische Ambitionen. Der Moment der Aktion, die abwehrende Körperhaltung von Heinz, der halb ausgehobene Entwässerungsgraben, der Spaten, der gerade noch gebraucht wurde und im Graben nur pausiert. Der andere Spaten der etwas weiter vom Graben fest in die Erde gerammt wurde, um der Aggression freien Lauf lassen zu können. Das alles hätte auch ein Gemälde meinerseits sein können. Es wurde eine Fotografie.

Natürlich hätte ich liebend gerne gemalt oder gezeichnet. Abgesehen vom Einfluss beziehungsweise vom Schicksal meines Unlehrers war die Welt voller Fotografien, wo man auch hinschaute: Fotos. Bände von Time-Life. Auch zu National Geographic bekamen wir Zugang. Da gab es “epoca”, eine großformatige Zeitschrift auf hohem Niveau. Und natürlich diskutierten wir. Über die verschiedenen Stile und natürlich über die Arten, von der Reportage über die Kriegsberichterstattung bis hin zur Erotic Art. Ich habe sehr gerne fotografiert. Ich habe immer wieder versucht mit der Kamera zu malen. Und es ist mir manchmal auch gelungen. Immer dann, wenn ich mir Zeit gelassen habe. Zeit zur Komposition, Zeit zum Ausdruck. Hin und wieder hab ich mir überlegt, ob das nicht ein Beruf für mich gewesen wäre, aber Malen lag mir näher, zumindest in jenen Jahren des Erwachens. Und dabei wurde mir klar, dass ich ein anderes Medium benötigte.

Ich habe es tatsächlich versucht: Jahrelang habe ich es durchgehalten nicht zu fotografieren, später habe ich es versucht mit Bewegt-Bild, mit Film und Video, zunächst indem ich gefilmt habe und darauf ohne zu filmen, aber Erfüllung habe ich keine gefunden oder bekommen. Weder Fotografie noch Bewegt-Bild ist mir in den Abstinenz-Phasen abgegangen. Wobei ich allerdings sagen muss, dass mich die Technik schon fasziniert und interessiert hat. Sogar sehr. Aber mein Interesse gehörte anscheinend oder vielleicht sogar scheinbar dem, was man als “Regie” bezeichnete. Da wäre ich wieder bei Carl Möhner angekommen oder beim Gedicht “Auf da Ålm” aus der Volksschulzeit. Denn eines wurde mir klar: Schon die erste Textverarbeitung namens “WordStar” war für den Digitalisierungsprozess elementar unersetzbar und deren Eliminierung nicht mehr vorstellbar, vor allem für mich. Meine Bindung an den Text, an die Verursacher der Texte, die bedingungslose Bindung an den Netto-Inhalt ohne jede Verführung durch persönliche Profilierung und Ähnlichem, durch Anweisungen von Außenstehenden – das wars. Aber das war mir zur Erwachenszeit noch nicht ganz klar.

Mir war auch nicht ganz klar, dass es auf die Details eines Abbildes ankommt. Dass auf Grund dieser Details erst ein Bild mit Seltenheitswert entstehen kann. Wie das Bild vom Händeschütteln in Klöch. Es bekommt seinen Wert nicht deshalb weil wir uns artig und gut erzogen Händchen geben. Oh, nein! Es ist die einzige Aufnahme, die es von mir gibt, wo ich bekleidet bin mit einem Original-“Lodenjanker” vom Lodenwalker auf der Ramsau am Fuße des Dachstein. “Lodenjanker” ist obersteirisch und bedeutet “Joppe aus Loden” – auf gut Allgemein-Deutsch. Diese Joppe, dieser Janker liegt mir sehr am Herzen, verbindet er sich doch ganz intensiv mit dem Erwachen. Ich bin kurz zuvor von Weißenbach bei Haus im Ennstal mit einem doppelsitzigem Lohner-“Sissy”-Moped auf einem wildromantischen, tief verschneiten Weg nach Rössing in die Ramsau gefahren, mit dem Vorsatz beim “Lodenwalker” eine solche Joppe, einen echten Lodenjanker zu erstehen. Der Weg führte an Erdpyramiden vorbei, die sich einen “Findling”, eine Steinplatte, als Kopfbedeckung aufgesetzt hatten. Dazwischen schlängelte sich der Weißenbach durch Eiskaskaden, gurgelte und schlurfte, sorgte für das winterliche Kältekonzert. Heute führt eine gut ausgebaute Straße hin, damals war das ein Weg, kaum befahren. Wer in die Ramsau wollte, fuhr am Besten über Schladming. Ich fuhr mit meinem Chauffeur sozusagen am direktesten Weg, am geheimsten Weg hin. Und kaufte. Sie war blau, die Joppe. Ich auch. Der Kauf musste nämlich tüchtig begossen werden. Noch dazu war dies ja ein Kauf direkt beim Produzenten, und den kannte man! Der Lodenwalker war und ist heute noch ein Begriff. So feierten wir also und haben aus voller Brust gesungen und Musik gemacht und ein G’stanzl nach dem anderen geboten und ein “Schladminger” Bier nach dem anderen getrunken. Wie man es damals dort gewohnt war. Ich benötigte drei Tage und vier Nächte um wieder zu allen Sinnen zu kommen.

So schlimm war das Weinfest in Klöch nicht. Es ging da schon viel gesitteter zu. Was wir auch aßen, es hatte als Grundlage irgendwas mit Weintrauben oder Wein im Allgemeinen zu tun. Und vom Trinken will ich gar nicht schreiben. Was da im Mittelpunkt stand ist ja wohl jedem klar. An lebenserhaltendes Wasser kann ich mich allerdings nicht erinnern. An die verschiedenen Weine jedenfalls schon. Immerhin, dass es einen “Abgang” gibt, weiß ich seit damals. Dass der Genießer nicht nur “Rot” oder “Weiss” kennt, so wie circa 80% der Bevölkerung damals, wurde uns auch mitgeteilt. Sowas brennt sich ein. Der berühmte österreichische Weinskandal lag ja damals noch in weiter Ferne. Dazu muss der kulinarische Kenner wissen, dass ich ja aus einer Gegend komme, in der Babys mit Bier im “Flascherl”, dem steirischen Kleinkind-Trinkgefäß, aufwachsen, wo Bier ja als Grundnahrungsmittel anerkannt ist. Bier und Kernöl, damit wächst ein echter Steirer auf und daran wird ein echter Steirer auch erkannt. Abgesehen von der “Krachledernen” damals. Aber die hatten wir ja nur bis zur Mittelschule an. Denn dann trugen wir ja als Zeichen dass wir uns schon auf dem Wege des Erwachsenwerdens befanden, schamhaft Stoff oder meistens Stoff über den Beinen.

In der West-Steiermark, hoch über dem Teigitschgraben, gab es einen zweiten Schwerpunkt unserer gemeinsamen Problem-Bewältigung. Die Probleme des Erwachens wurden von uns selbständig bewältigt, durch den Umgang mit uns selbst, dadurch, dass wir miteinander redeten, kompromisslos, dass wir miteinander und durcheinander Erfahrung sammelten und viel voneinander hörten und erfuhren. Wir wanderten stundenlang unverzagt was auch immer gerade für ein Wetter vorherrschte von der Bahnstation Gaisfeld-Krottendorf durch den Teigitschgraben und die Teigitschklamm und dann durch den Wald hügelaufwärts zum “Lippenjakl”. Das Gehöft schmiegte sich an einen steilen Hang. Es war ein alter weststeirischer Bauernhof mit großem Wohn‑, Koch- und Essbereich und vielen Zimmern im ersten Stock, provisorisch als Massenunterkunft hergerichtet. Aber urgemütlich und heimelig. Ein Ort zum Wohlfühlen. Kuschelig. Ein altes Presshaus war noch dabei. Original. Rechts vom Hof. Der Saft der hier gepresst wurde rann durch eine hölzerne Röhre in den Keller des Presshauses in die bereitgestellten Fässer. Nahebei stand auch ein größerer Schuppen. Vorwiegend für Heu. Man hatte eine herrliche Aussicht in Richtung Osten.

Hier verbrachten wir etliche Wochenenden, brieten uns Vorläufer von Pommes-frites, ließen es uns gut gehen, genossen Sonne, Licht und Luft und die frühen Morgenstunden, atmeten ganz tief durch, lebten unsere Freiheit und jeden Moment unserer Existenz. Redeten auch darüber und riefen uns vieles gegenseitig ins Bewusstsein. Wir träumten in der Wiese liegend vor uns her, aber immer voreinander und miteinander. Wir sagten, was wir tun wollten und was nicht, was wir mochten und was nicht. Oder was wir vielleicht noch nicht mochten, weil wir uns nicht sicher waren. Und dann gab es dort oben die sternenklaren Nächte. Lichtverschmutzung war damals noch ein Fremdwort. Man konnte noch die Milchstraße sehen, die einzelnen Sternbilder, den großen und den kleinen Wagen, großen und kleinen Bär, Cassiopeia, den Polarstern.

Wir saßen da, vor uns brannte ein kleines Lagerfeuer, jeder hatte sich eine Flasche Bier mitgebracht – wir waren ja schließlich erwachsen, zumindest fühlten wir uns so – aber ansonsten war es still. Das Feuer knackste manchesmal, manchesmal knackten auch irgendwelche Äste im Wald, schrie ein Käuzchen, huschte oder trippelte oder ging irgendein Tier vorbei. Wir hörten hin, waren lange still, gingen in uns. Hin und wieder waren wir etwas lauter, erzählten uns etwas Lustiges, etwas, was uns widerfahren war, oder was wir beobachtet hatten, etwas was uns aufgefallen war. Manchmal waren wir sehr ernst. Manchmal gingen unsere Gespräche in die Tiefe, waren voller Verantwortung und voller Bewusstsein über Verantwortung. Ging das Feuer aus, gaben die mitgebrachten Flaschen nichts mehr her, machten wir uns wieder auf zum “Lippenjakl”, nach Hause. Wir benötigten das Licht der Taschenlampen nur zur eigenen Sicherheit. Den Weg von den Resten der Ruine hoch über der Teigitschklamm kannten wir in- und auswendig, in stockfinsterster Nacht, im Schlaf. Es war ja eigentlich kein Weg, es war dichtes Gestrüpp, durchwachsen von Bäumen jeden Alters. Nur knapp vor unserem Ziel begann ein kurzes Stück Weg und dann gings kerzengerade die Wiese hinab zu unseren Feld-Betten.

Da fielen wir dann in unsere Träume, in tiefen, festen, erholsamen Schlaf. Meistens war dieser Schlaf nur kurz. Vor allem bei Schönwetter. Die Sonnenaufgänge waren – ähnlich wie in der Burg Neuberg bei Hartberg – sensationell und mussten erlebt werden. Vor uns lag der ganze Osten und Süden der Steiermark. Die Sonne kam als blutrote Scheibe hinter dem Horizont im Osten hervor, angekündigt von einzelnen zunächst zaghaften Vogelstimmchen. Etwas später waren sie schon bestimmter, noch etwas später wurde die mittlerweile blendend gelbe Scheibe begleitet von einem gewaltigen Orchester jubilierender Vogelstimmen. Es waren jene Minuten, die uns in ihren Bann sogen. Wir waren wieder einmal still und gaben uns hin.

Zum Hingeben hatte ich zu dieser Zeit noch etwas. Ein batteriebetriebenes Transistor-Radio! Jetzt konnte man die neuesten Meldungen, die aktuellste Musik überallhin mitnehmen. Man war nicht mehr abgenabelt vom Weltgeschehen. Man war MOBIL. Demzufolge nahm ich das Radio überallhin mit, wo es nur ging. Es war ja nicht allein das Auto oder der Autobus. Es war das RADIO. Das Neueste vom Neuesten konnte man überall empfangen. Auf Mittelwelle. Oder auf Langwelle oder Kurzwelle. Auf UKW funkte es nur teilweise, war noch nicht ausgebaut. Aber das kümmerte uns damals noch nicht. Wo die Lieblingssender nicht zu empfangen waren, suchte man sich einen anderen Sender und wenn es Radio Tirana war! Da konnte man die “Stimme Chinas” hören! Wir empfingen die Welt! Voice of America, klar. Was gab es Schöneres als in der Sonne zu liegen, unter sich die Wasser-Wellen plätschern zu hören und neben sich die Radio-Wellen. Jene Wellen, die von Ereignissen und Vorkommnissen berichteten, von denen wir gar keine Ahnung hatten, dass sie sich ereigneten oder ereignet hatten. Wir empfanden dabei keinen Druck irgendwo dabei sein zu müssen oder auch nur davon zu wissen. Wenn es uns genug zu sein schien, schalteten wir ab, betätigten die Aus-Taste. Und widmeten uns den schöneren Seiten unserer Existenz. So einfach war das damals.

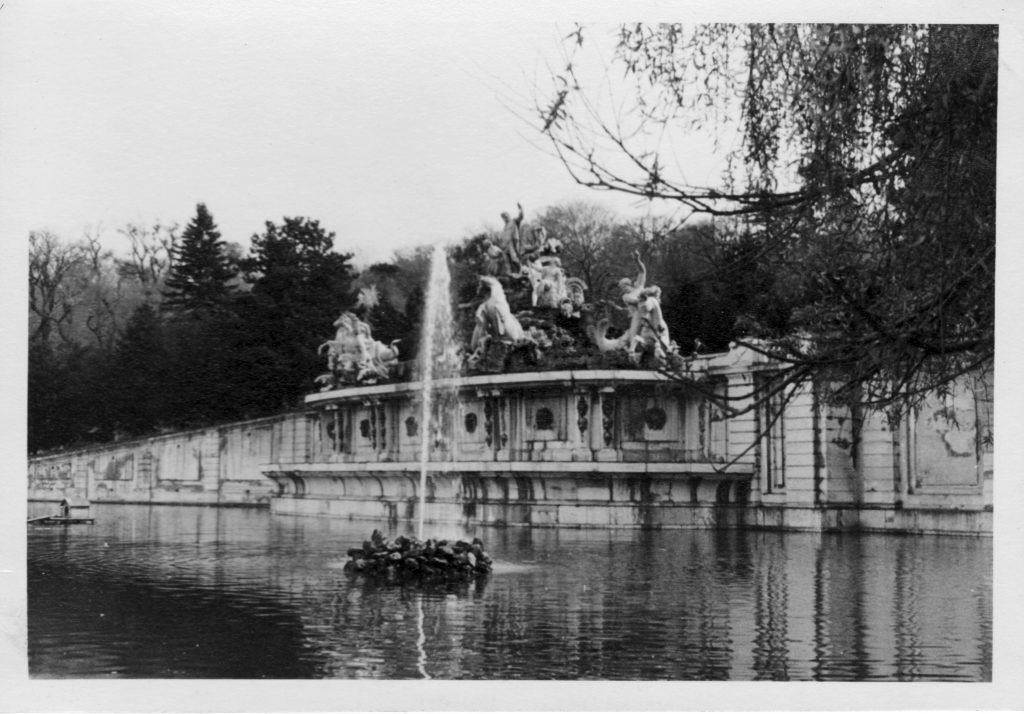

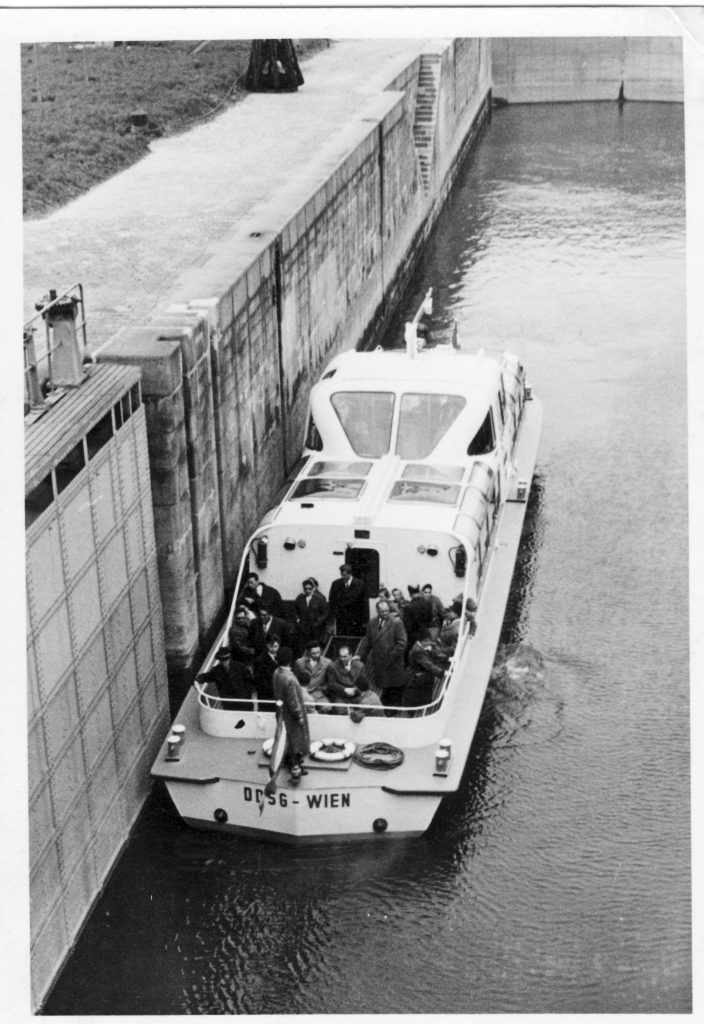

Dieses Transistor-Radio wird noch öfter auftauchen. Auf den alten Fotos. Es liegt ja auch in der Natur der Dinge. Diese Geräte haben etwas ausgelöst, wovon wir damals nicht die geringste Ahnung hatten. Es war spannend, was wir da zu hören bekamen. Gegenseitige Vorwürfe, offensichtliche Unwahrheiten, besser geschrieben: Lügen. Lobhudeleien, die nicht mehr auszuhalten waren. Das ging so wie mit den Wellen. Auf und ab, sehr oft sehr stark und dann war die Dünung wieder sanft. Kaum ein Erwachsener ließ sich übrigens auf Meinungs-äußerungen oder Diskussionen ein. Es sei denn, es ging um irgendwelche musikalischen Geschmäcker. Wir waren damals viel unterwegs. Im Rahmen des “Kreises”, wie wir uns selber nannten, kristallisierte sich ein “Nebenkreis” heraus, der ziemlich aktiv war, den vor allem alles interessierte, was mit Kunst und Kultur, aber auch mit dem politischen Geschehen zu tun hatte. Zum Beispiel beschäftigte uns die Tatsache sehr, dass es so viele Grazerinnen und Grazer gab, welche die Straßenseite wechselten, wenn ihnen ein farbiger Besatzungssoldat entgegenkam. Und davon gab es – bis hin zu den Gurkhas mit ihren Dolchen – viele. Und da das Österreich von damals viergeteilt war und sich kaum jemand über die Semmering-Grenze in den sowjetischen Teil, also nach Osten, nach Wien getraute, ergriffen wir die erste Gelegenheit nach dem Abzug aller fremden Soldaten in unsere Bundeshauptstadt zu fahren, um zu sehen, wie es sich dort leben ließe. Wir waren erst 12 damals und kehrten ziemlich deprimiert zurück. Wahrscheinlich verhielt es sich umgekehrt genauso: Welcher “Wiener” getraute sich damals seine Stadt zu verlassen? Wien war doch umgeben von der sowjetischen Besatzungszone. Als “Wiener” köchelte man im eigenen Saft vor sich hin. Das hat bis heute noch Nachwirkungen. Ob die “Wiener” – abgesehen von den “Zuzüglern” von außerhalb – daraus wohl noch Konsequenzen ziehen?